東京都立白鷺特別支援学校いじめ防止基本方針

校長決定

はじめに

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた生徒の心に長く深い傷を残すものであり、絶対に許されない行為である。

この度「いじめ防止対策推進法」が施行され、東京都も「東京都いじめ防止対策推進条例」を策定した。

いじめは、どの学校でも起こり得るという認識の下に、学校として、日常的に未然防止に取り組むとともに、いじめを把握した場合には、速やかに解決を図ることを目的として、ここに「東京都立白鷺特別支援学校いじめ防止基本方針」を策定する。

いじめの定義

「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(携帯電話、スマートフォン、インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じるものをいう

【1】いじめ問題への基本的な考え方

- 生徒にいじめは絶対許されないことを自覚するように促す。

- いじめられた生徒を組織的に守り通す。

- 個々の教員のいじめ問題への鋭敏な感覚と的確な指導力を高め、学校全体による組織的な問題解決を図る。

- 保護者・地域・関係機関と連携した問題解決を図る。

【2】学校及び教職員の責務

学校及び学校教職員は、在籍する生徒の保護者、地域住民並びに関係する機関及び団体との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止・早期発見に取り組み、生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する責務を有する。

【3】いじめ防止等のための組織

1.学校いじめ対策委員会

(1)設置の目的

いじめ防止対策推進法第22条に基づき、学校におけるいじめの未然防止、早期発見、早期対応、重大事態への対応を中心的、組織的に行う。

(2)所掌事項

○未然防止

○早期発見

○早期対応

○重大事態への対応

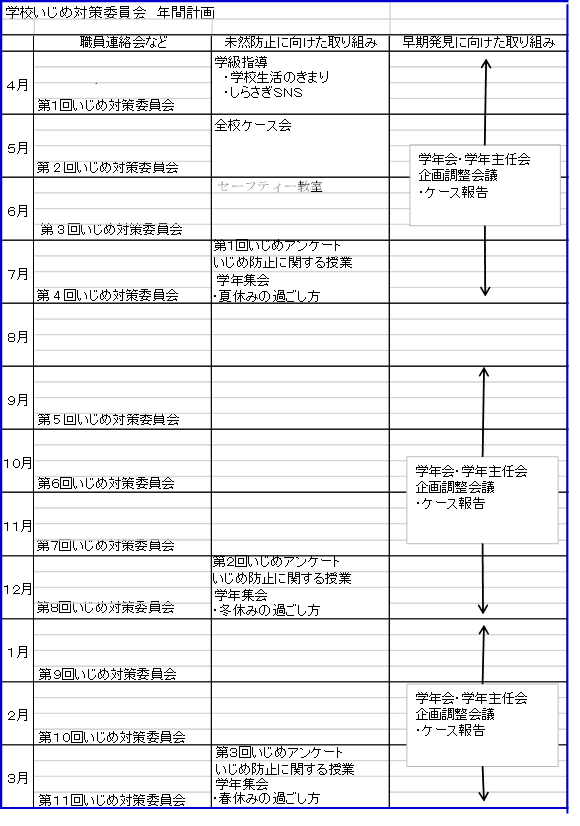

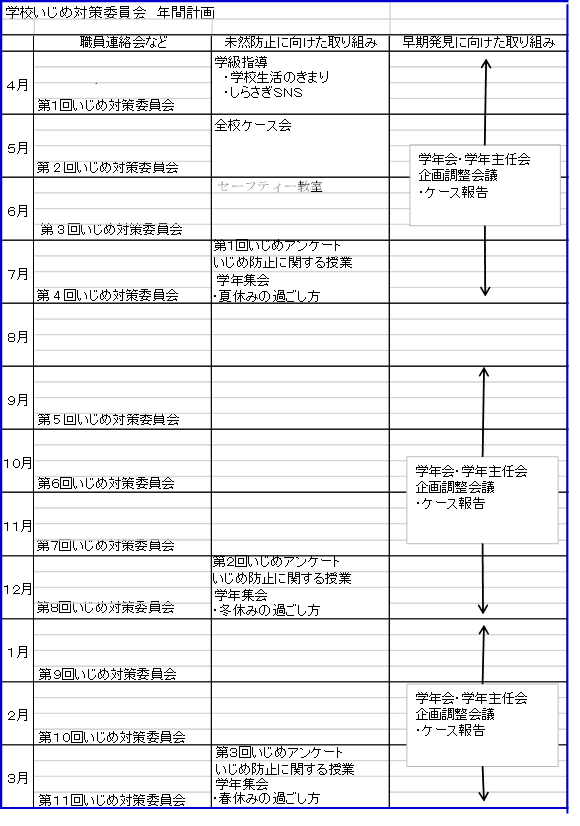

(3)会議

○定例会 (毎月1回)

○臨時委員会(必要に応じてメンバーを招集して開催)

(4)委員構成

〇校長、副校長、生活指導主任、保健主任、コーディネーター、学部主任、学年主任

2.学校サポートチーム

(1)設置の目的

東京都いじめ防止対策推進条例に基づき東京都教育委員会いじめ総合対策の一環として、いじめ問題が複雑化・多様化する中で、学校だけでは対応しきれない場合もあるため外部関係者と連携を取り「学校いじめ対策委員会」を支援する。

(2)所掌事項

○専門的な立場からの指導・助言する。

○生徒・保護者の立ち直りのため支援する。

(3)会議

〇随時必要に応じたメンバーを招集する。

(4)委員構成

〇校長、副校長、生活指導主任、学部主任、コーディネーター、

スクールサポーター、PTA会長、外部専門員、スクールカウンセラー

【4】いじめ防止等に関する取り組み

1.いじめの防止

(1)教育活動全般をとおした活動

「いじめをしない、許さない」態度や能力を育み、望ましい人間関係づくりのために、道徳教育に資する学習の充実に努め、道徳教育推進教員を中心に校内研修の充実等、教職員の資質向上を図る。

○年間指導計画に基づいた人権教育、道徳教育にかかわる話合い活動を実施する。(学級活動等)

○学校間交流等の交流活動を通じて良好な対人関係を育む。

(2)教職員を主体とした活動

生徒の規範意識、帰属意識を相互に高め、自己有用感を育む授業づくりを目指す。

○一人一人の実態に応じた分かる授業を展開する。

○校内の授業研究会を実施する。

○教職員の専門性の向上を図る。(生徒理解、障害理解)

日常的に生徒が教職員に相談しやすい環境づくりに努めるとともに、アンケート等を実施し、生徒に寄り沿った相談体制づくりを目指す。

○教科指導や学級活動等を中心とした道徳教育や情報モラル教育の時間を設定する。

家庭・地域ぐるみでいじめ防止への取組みを進めるため、保護者や地域との連携を推進する。

○PTA役員会で学校方針の説明を行う。

○学校だよりを活用したいじめ防止の啓発をする。

○教職員ための人権学習会を開催する。

2.いじめの早期発見

(1)いじめられた生徒、いじめた生徒が発するサインを、教職員及び保護者で共有

○生徒の発する具体的なサインを共有する。

(2)いじめの事実がないかどうか、全ての生徒を対象にアンケートを実施

○ふれあい月間等を活用した出欠調査、アンケートを実施する。(7月・12月・3月)

(3)生徒が相談しやすい雰囲気をつくり、個別相談(聴き取り)を実施

○聴き取りの必要性や内容について検討し、実施する。

○保護者との個人面談を実施する。

(4)「学校いじめ対策委員会」における個別相談やアンケート結果、各学級担任等の情報収集と教職員間での共有

○企画調整会議・職員連絡会で情報を共有する。

○進級時に情報を確実に引き継ぐ。

○過去のいじめ事例を蓄積し、今後の参考とする。

3.いじめに対する措置

(1)いじめの発見・通報を受けたときの対応

○教職員は「これぐらい」という感覚をなくし、その時、その場でいじめの行為をすぐに制止する。

○いじめられている生徒や通報した生徒の身の安全の確保を最優先とした措置を取る。

○いじめの事実について、管理職に速やかに通報する。

(2)情報の共有

○情報を得た教職員は、管理職へ迅速に報告し、学校いじめ対策委員会で協議の上、全職員へ報告し情報の共有化を図る。

(3)事実関係についての調査

○速やかに管理職と関係職員とで協議し、調査の方針について決定する。

○調査の時点で、重大事態であると判断された場合は、校長が教育委員会へ直ちに報告する。

○生徒からの聴き取りに当たっては、生徒が話をしやすいよう担当する教職員を複数選任する。

○必要な場合には、全校での調査を行う。調査結果を被害生徒又は当該生徒の保護者へ提供する場合があることをあらかじめ念頭に置き、調査に先立ち、その旨を調査対象となる在校生やその保護者へ説明する等の措置が必要であることに留意する。

(4)解決へ向けた指導及び支援

○専門的な支援などが必要な場合には、教育委員会及び警察(スクールサポーター)等の関係機関へ相談・報告する。(及び助言を求める)

○解決を第一に考え、保護者及び他の関係者と適時・適切な情報の共有を図る。

○事実関係が把握された時点で、「学校いじめ対策委員会」において協議し、校長が指導及び支援の方針を決定する。

○指導及び支援方針の変更等が必要な場合は、随時委員会で協議し、校長が決定する。

○全ての指導及び支援については組織的に行う。

(5)指導及び支援を行うに当たっては、以下のア~カに留意する。

ア いじめられた生徒への支援

いじめられた生徒の苦痛を共感的に理解し、心配や不安を取り除くとともに「いじめられた生徒の立場」で、継続的に支援する。

・生徒にとって信頼できる友人や教職員、家族等と連携して支える。

・安心して学習に取り組むことができるよう、必要に応じて別室での学習を提案する。

・学校サポートチームの助言を受け、心のケアを図る。

・今後の対策について、共に考える。

・謝罪や事後の行動観察の結果、いじめが解消したと思われる場合でも、見守りは継続する。

イ いじめられた生徒の保護者への支援

いじめ事案が発生したら、複数の教職員で対応し学校は「最後まで守りぬくこと」や「秘密を守ること」をはっきり伝え、安心感を与える。

・事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した情報は、速やかに保護者へ伝える。

・今後の対策について、共に考える。

ウ いじめた生徒への支援

他人の痛みを知ることができるように、いじめた生徒の内面を理解するとともに、「いじめは決して許されない」という毅然とした態度で、指導を根気強く行う。

・いじめの事実を確認する。

・いじめの背景や要因の理解に努め、情報を共有する。

・いじめられた生徒の苦痛、いじめは決して許されない行為であることに気付かせる。

・いじめを繰り返さないよう継続的に指導、支援する。

エ いじめた生徒の保護者への支援

事実を把握したら速やかに保護者へ連絡し、事実に対する保護者の理解を得る。

・生徒や保護者の心情に配慮する。

・いじめた生徒の成長につながる指導のためには、親子のコミュニケーションを大切にするなどの協力が必要であることを伝え、協力を求めるとともに継続的に指導、支援を行う。

・何か気付いたことがあれば報告するよう促す。

オ 保護者同士が対立してしまった場合などの支援

教職員が間に入って関係調整が必要となる場合には中立、公平性を大切に対応する。

・双方の和解を急がず、相手や学校に対する不信等の思いを丁寧に聞き、寄り添う態度で臨む。

・管理職が率先して対応する。

・教育委員会や関係機関と連携し解決を目指す。

カ いじめが起きた集団への働き掛け

被害・加害生徒だけでなく、おもしろがって見ていたり、見て見ぬふりをしたり、止めようとしなかったりする集団に対しても、自らいじめ問題を解決できる力を養えるようにする。

・勇気をもって「いじめはダメだ」と言えるような生徒の育成に努める。

・自分の問題として捉えさせる。

・望ましい人間関係づくりに努める。

・自己有用感が味わえる集団づくりに努める。

(6)関係機関への報告

・校長は教育委員会への報告を速やかに行う。

・生命や心身又は財産への被害などいじめが犯罪行為であると認められる場合には警察へ通報し、

警察と連携して対応する。

(7)継続指導・経過観察

・全教職員で見届けや見守りを行い、いじめの再発防止に努める。

【5】ネット上のいじめへの対応

1.ネットいじめとは

パソコンや携帯電話、スマートフォンを介し、文字や画像を使い、特定の生徒の誹謗中傷を不特定多数の者や掲示板等に送信する、特定の生徒になりすまし社会的信用をおとしめる行為をする、掲示板等に特定の児童・生徒の個人情報を掲載するなどがネットいじめであり、犯罪行為に当たる。

2.ネットいじめの予防

フィルタリングや保護者の見守りなどについて、保護者への啓発を図る。(家庭内ルールの作成、リーフレットの配布など)

○セーフティ教室(ケータイ安全教室)等をとおし、正しい情報モラルについて指導する。

○教科学習や学級活動、集会等における情報モラル教育の充実を図る。

○機会を捉えて、情報モラルに関する指導を行う。

○インターネット利用に関する教職員研修を実施する。

3.ネットいじめへの対処

○被害者からの訴えや閲覧者及びネットパトロールからの情報などにより、ネットいじめの把握に努める。

○不当な書き込みを発見したときは、適切な対処により解決を図る。

・状況把握

・状況の記録

・管理者への連絡・削除依頼

・いじめへの対応

・警察への相談

・教育委員会への相談

【6】重大事態への対応

1.重大事態とは

(1)「生命、心身又は財産の重大な被害が生じた疑い」

※生徒が自殺を企図した場合等

(2)「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」

※年間30日を目安、一定期間連続して欠席しているような場合

(3)「生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し出があったとき」

2.発生時の対応

(1)学校の下に、重大事態の調査組織を設置

○組織構成については、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者の参加を図り、当該調査の公平性・中立性の確保に努める。

(2)調査組織で、事実関係を明確にするための調査を実施

○いじめ行為の事実関係を、可能な限り明確にする。

○因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査する。

○調査主体に不都合があったとしても、事実へ的確に向き合う。

(3)いじめを受けた生徒及び保護者に対して情報を適切に提供

○調査により明らかになった事実関係を、適時・適切な方法で、経過報告を行う。

○関係者の個人情報に十分に配慮する。その上で、個人情報の保護を楯に説明を怠るようなことはしない。

○得られたアンケートは、いじめられた生徒や保護者に提供する場合があることを念頭に置き、調査に先立ち、その旨を調査対象の在校生や保護者に説明する。

(4)調査結果を学校の設置者に報告

(5)調査結果を踏まえた必要な措置

【7】その他の留意事項

1.組織的な指導体制

いじめを認知した場合は、教職員が一人で抱え込まず、学年及び学校全体で組織的に対応するため、「学校いじめ対策委員会」による緊急対策会議を開催し、指導方針を立て組織的に取り組む。

2.校内研修の充実

本校においては、本基本方針を活用した校内研修を実施し、いじめの問題について、全ての教職員で共通理解を図る。また、教職員一人一人に様々なスキルや指導方法を身に付けさせるなど教職員の指導力やいじめの認知能力を高める研修や、スクールソーシャルワーカーやカウンセラー等の専門家を講師とした研修、具体的な事例研究を計画的に実施する。

3.校務の効率化

教職員が生徒と向き合い、相談しやすい環境を作るなど、いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができるようにするため、一部の教職員に過重な負担がかからないように校務分掌を適正化し、組織的体制を整えるなど、校務の効率化を図る。

4.学校におけるいじめの防止等の取組みの点検・充実

いじめの実態把握の取組状況等、学校における取組状況を点検するとともに、教育委員会が作成している「教師向けの生徒指導資料」や、「いじめの有無に関するチェックシート」の活用を通じ、学校における迅速ないじめの防止等の取組の充実を目指す。

5.地域や家庭との連携

より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるようにするために、PTAや学校運営連絡協議会評議員、地域との連携を促進し、学校と地域、家庭が組織的に連携・協働する体制を構築する。

6.関係機関との連携

いじめは学校だけでの解決が困難な場合があるため、情報交換だけでなく、一体的な対応をする。

(1)教育委員会との連携

○関係生徒への支援・指導、保護者への対応方法

○関係機関との調整方法、進め方

(2)警察との連携

○生命や心身又は財産に重大な被害が疑われる場合

○犯罪等の違法行為がある場合

(3)福祉関係との連携

○スクールソーシャルワーカーの活用(教育委員会への依頼)

○家庭の養育に関する指導・助言(子ども家庭支援センター、児童相談所等への依頼)

○家庭での生徒の生活、環境の状況把握

(4)医療機関との連携

○精神保健に関する相談

○精神症状についての治療に関する指導・助言

東京都立白鷺特別支援学校

東京都立白鷺特別支援学校